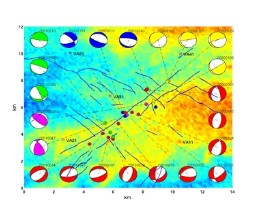

常规和非常规油气开发,地热资源(Enhanced Geothermal System)开发,CO2地质存储(CO2 Sequestration),和地下矿产(如煤)开发经常会诱发微地震的发生。通过微地震的研究,我们可以了解地下应力场的信息,裂缝的分布,以及油气的运移路径等等。尤其是最近几年在国际上兴起的页岩气开发必须利用水力压裂技术产生裂缝才能把气开采出来,而裂缝的产生通常会伴随着微地震的产生。由于地震能量弱和监测地震台站分布的局限性,诱发微地震的监测需要发展新的方法。我在MIT工作期间,合作指导学生发展了新的微地震识别和震相拾取技术(Song et al., 2010, Geophysics),并发展了利用高频的地震全波形匹配确定微震的震源机制(图8;Li and Zhang et al., 2011, GJI)等技术。我们也成功地把双差地震层析成像技术应用于地热资源开发(Concha et al., 2010)和油气开发(Zhang et al., 2009c)产生的微震研究中。根据微地震信号本身,确定了油气储层的速度结构继而确定了油气的可能空间分布。这些微地震数据处理新方法...

常规和非常规油气开发,地热资源(Enhanced Geothermal System)开发,CO2地质存储(CO2 Sequestration),和地下矿产(如煤)开发经常会诱发微地震的发生。通过微地震的研究,我们可以了解地下应力场的信息,裂缝的分布,以及油气的运移路径等等。尤其是最近几年在国际上兴起的页岩气开发必须利用水力压裂技术产生裂缝才能把气开采出来,而裂缝的产生通常会伴随着微地震的产生。由于地震能量弱和监测地震台站分布的局限性,诱发微地震的监测需要发展新的方法。我在MIT工作期间,合作指导学生发展了新的微地震识别和震相拾取技术(Song et al., 2010, Geophysics),并发展了利用高频的地震全波形匹配确定微震的震源机制(图8;Li and Zhang et al., 2011, GJI)等技术。我们也成功地把双差地震层析成像技术应用于地热资源开发(Concha et al., 2010)和油气开发(Zhang et al., 2009c)产生的微震研究中。根据微地震信号本身,确定了油气储层的速度结构继而确定了油气的可能空间分布。这些微地震数据处理新方法... 和Clifford H. Thurber教授合作, 我首次提出了双差地震层析成像 (Double-Difference Seismic Tomography) 的概念并且将其程序化(Zhang and Thurber, 2003, BSSA; Zhang and Thurber, 2006, PAGEOPH)。与传统的方法相比较,新方法能够直接利用相邻地震的高精度到时差准确确定地震位置和震源区精细速度结构(图1)。因此双差地震层析成像能够更精确地确定地震活动带附近的速度结构,比如断层,火山和俯冲板块等。在小尺度的双差地震层析成像(tomoDD)的基础上,我发展了区域尺度(tomoFDD)和全球尺度(teletomoDD)的双差地震层析成像,并且应用和发展了不同的射线追踪方法。为了解决地震射线分布不均衡的问题,我发展了变网格的地震层析成像方法(tomoADD; Zhang and Thurber, 2005, JGR)。该方法可以自动根据射线分布密度调整反演网格点的位置。为了评估速度模型的分辨率,大型地震反演问题通常利用棋盘(checkerboard)分辨率分析方法。主要原因是地震...

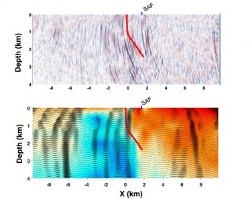

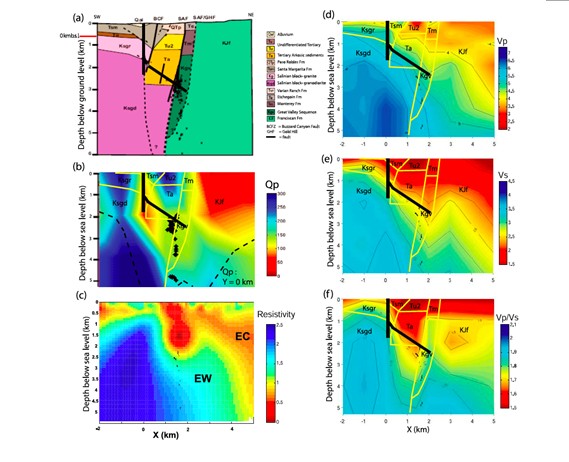

和Clifford H. Thurber教授合作, 我首次提出了双差地震层析成像 (Double-Difference Seismic Tomography) 的概念并且将其程序化(Zhang and Thurber, 2003, BSSA; Zhang and Thurber, 2006, PAGEOPH)。与传统的方法相比较,新方法能够直接利用相邻地震的高精度到时差准确确定地震位置和震源区精细速度结构(图1)。因此双差地震层析成像能够更精确地确定地震活动带附近的速度结构,比如断层,火山和俯冲板块等。在小尺度的双差地震层析成像(tomoDD)的基础上,我发展了区域尺度(tomoFDD)和全球尺度(teletomoDD)的双差地震层析成像,并且应用和发展了不同的射线追踪方法。为了解决地震射线分布不均衡的问题,我发展了变网格的地震层析成像方法(tomoADD; Zhang and Thurber, 2005, JGR)。该方法可以自动根据射线分布密度调整反演网格点的位置。为了评估速度模型的分辨率,大型地震反演问题通常利用棋盘(checkerboard)分辨率分析方法。主要原因是地震... 加州SanAndreas断层钻探计划SAFOD(SanAndreasFaultObservatoryatDepth)是美国自然基金会重点支持的项目之一。钻井设计钻探到目标地震发震区直接进行岩石采样分析其物化性并确定应力分布,以理解地震发生的机理。我和CliffordH.Thurber教授作为主要研究人员确定了钻井周围的精细地震速度结构和目标微地震的位置(图4),对于确定钻井倾斜轨迹起到了关键作用。另外,利用上面提到的横波分裂各向异性成像算法,确定SAFOD钻井周围地壳的三维各向异性分布结构(Zhangetal.,2007)。结合速度结构分布,确定了周围的岩性分布(Zhangetal.,2009,G-cubed,引用16次)。利用广义拉动变换和沿着断层分布的地震产生的散射波,确定了钻井周围的垂直反射面结构。这些地震综合成像结果并结合钻井的岩芯取样,对于刻划SAFOD钻井的周围结构和理解控制地震发生的因素都有重要意义。SAFOD钻井周围地壳的精细成像,可以说是目前同类钻井计划中最完备和最精细的,受到国际同行的关注。中科院、自然基金委员会和中国地震局组织的一个专家委员会提交的咨询研究...

加州SanAndreas断层钻探计划SAFOD(SanAndreasFaultObservatoryatDepth)是美国自然基金会重点支持的项目之一。钻井设计钻探到目标地震发震区直接进行岩石采样分析其物化性并确定应力分布,以理解地震发生的机理。我和CliffordH.Thurber教授作为主要研究人员确定了钻井周围的精细地震速度结构和目标微地震的位置(图4),对于确定钻井倾斜轨迹起到了关键作用。另外,利用上面提到的横波分裂各向异性成像算法,确定SAFOD钻井周围地壳的三维各向异性分布结构(Zhangetal.,2007)。结合速度结构分布,确定了周围的岩性分布(Zhangetal.,2009,G-cubed,引用16次)。利用广义拉动变换和沿着断层分布的地震产生的散射波,确定了钻井周围的垂直反射面结构。这些地震综合成像结果并结合钻井的岩芯取样,对于刻划SAFOD钻井的周围结构和理解控制地震发生的因素都有重要意义。SAFOD钻井周围地壳的精细成像,可以说是目前同类钻井计划中最完备和最精细的,受到国际同行的关注。中科院、自然基金委员会和中国地震局组织的一个专家委员会提交的咨询研究... 断层的结构(包括物性和界面)对于地震的破裂过程,地震波的传播,震间和震后的介质形变,以及局部地震的分布都有着很重要的控制作用(Ben-Zion,2001)。因此确定断层区内和之外的精细结构对于研究地震的破裂过程和强地面运动评估非常重要。地震准确定位结果有助于确定地震发震区域,评估地震灾害。利用双差地震成像算法,我们确定了一些地震活跃区域的速度结构,例如美国加州地区和中国四川地区等并同时确定了地震的位置。对于美国加州地区来说,我们确定了Hayward断层(ZhangandThurber,2003)和旧金山湾(Thurberetal.,2007)等较小区域的速度结构,然后又扩展到北加州地区(Thurberetal.,2009)和整个加州地区(Linetal.,2010)。旧金山湾的速度模型应用到了美国地质调查局在旧金山大地震100周年之际进行地震模拟所用的速度模型中。现在南加州地震中心(SCEC)正在以我们的速度模型为基础,建立强地面运动评估所需要的模型。对于四川地区,利用龙门山大地震发生之前的地震数据以及震后的余震数据,我们分别确定了整个四川地区的速度结构...

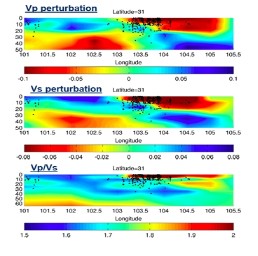

断层的结构(包括物性和界面)对于地震的破裂过程,地震波的传播,震间和震后的介质形变,以及局部地震的分布都有着很重要的控制作用(Ben-Zion,2001)。因此确定断层区内和之外的精细结构对于研究地震的破裂过程和强地面运动评估非常重要。地震准确定位结果有助于确定地震发震区域,评估地震灾害。利用双差地震成像算法,我们确定了一些地震活跃区域的速度结构,例如美国加州地区和中国四川地区等并同时确定了地震的位置。对于美国加州地区来说,我们确定了Hayward断层(ZhangandThurber,2003)和旧金山湾(Thurberetal.,2007)等较小区域的速度结构,然后又扩展到北加州地区(Thurberetal.,2009)和整个加州地区(Linetal.,2010)。旧金山湾的速度模型应用到了美国地质调查局在旧金山大地震100周年之际进行地震模拟所用的速度模型中。现在南加州地震中心(SCEC)正在以我们的速度模型为基础,建立强地面运动评估所需要的模型。对于四川地区,利用龙门山大地震发生之前的地震数据以及震后的余震数据,我们分别确定了整个四川地区的速度结构... 众所周知俯冲在日本东北部地区的太平洋板块中存在两层地震,但其产生的物理机制是一个争议的论题。一种理论认为俯冲板块中发生的地震是由不同含水矿物的脱水反应导致的。如果该项理论是正确的,那么脱水反应产生的水应该会影响板块内的速度分布。但是前人的地震成像结果显示俯冲的太平洋板块是一个近乎均匀的高速体。利用新的双差地震成像算法,我们的研究发现在太平洋板块中存在地震速度分层现象,上下两层地震带具有不同的速度结构(Zhangetal.,2004;图7)。这个结果支持了俯冲板块中的地震带是由不同含水岩石矿物的脱水反应造成的。该成果发表在地质杂志(Geology)上并作为“研究亮点”推荐,被Science和Nature等顶级杂志引用,共引用了58次。我们把算法也应用到了研究新西兰地区和阿拉斯加地区的俯冲带结构,也得到了类似的结果(ZhangandThurber,2005,AGU)。

众所周知俯冲在日本东北部地区的太平洋板块中存在两层地震,但其产生的物理机制是一个争议的论题。一种理论认为俯冲板块中发生的地震是由不同含水矿物的脱水反应导致的。如果该项理论是正确的,那么脱水反应产生的水应该会影响板块内的速度分布。但是前人的地震成像结果显示俯冲的太平洋板块是一个近乎均匀的高速体。利用新的双差地震成像算法,我们的研究发现在太平洋板块中存在地震速度分层现象,上下两层地震带具有不同的速度结构(Zhangetal.,2004;图7)。这个结果支持了俯冲板块中的地震带是由不同含水岩石矿物的脱水反应造成的。该成果发表在地质杂志(Geology)上并作为“研究亮点”推荐,被Science和Nature等顶级杂志引用,共引用了58次。我们把算法也应用到了研究新西兰地区和阿拉斯加地区的俯冲带结构,也得到了类似的结果(ZhangandThurber,2005,AGU)。